人形机器人:从技术高山到商业蓝海

本文包含AI辅助创作内容

当关节的每一次转动精准承载算法指令,当扭矩的细微变化实时响应环境交互,人形机器人正从实验室的精密装置和舞台的炫目表演中走出,迈向人类生活的真实场景。它们不再仅是科技展览中的“未来符号”,而是逐渐成为重塑生产力的下一代通用载体。在这一进程中,中国机器人产业以突破性的技术跃迁,正改写行业规则,开启商业化的新篇章。

打破“身高魔咒”:技术高山上的中国飞跃

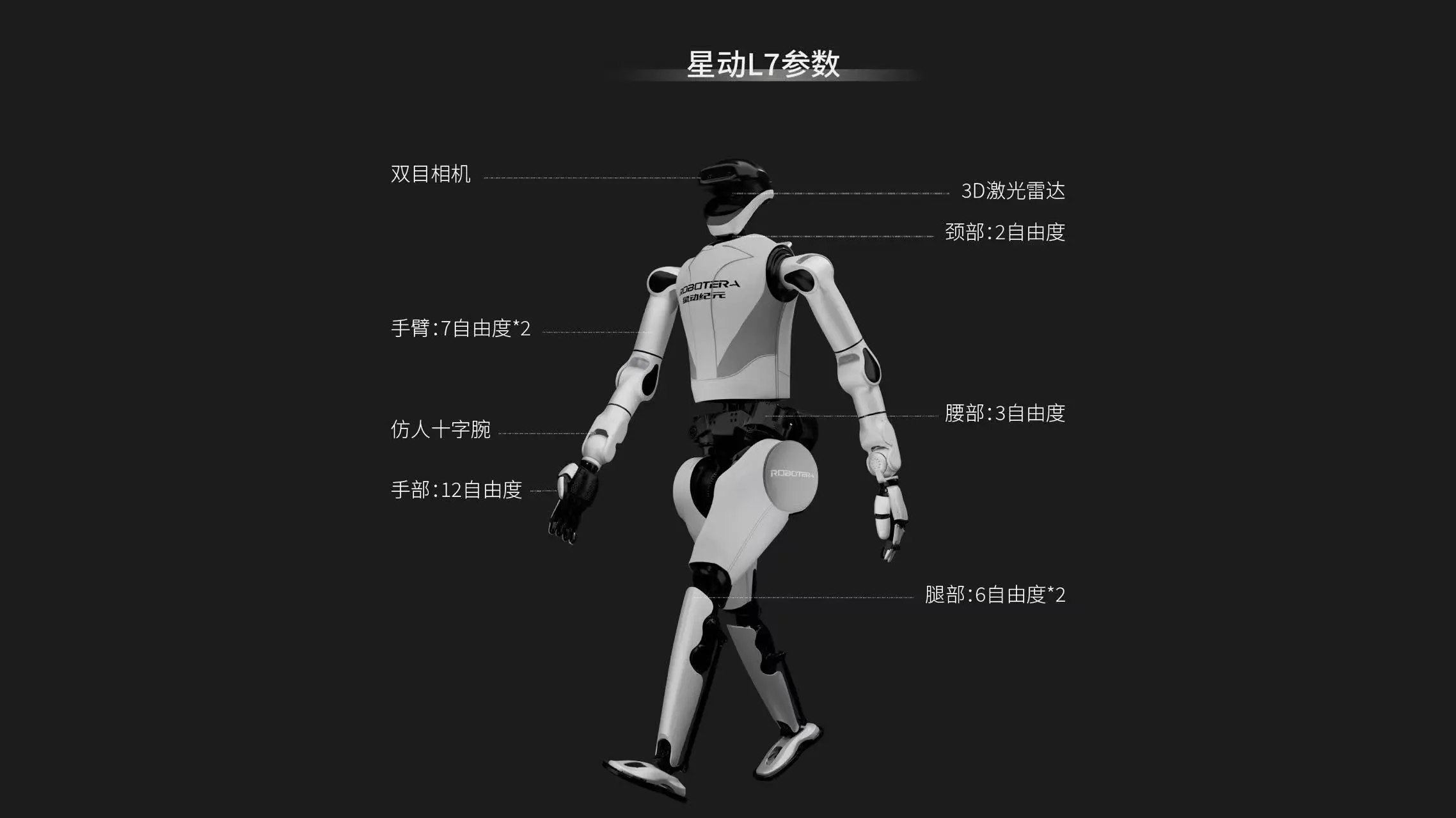

在机器人领域,长期流传着一句“每高十公分,难度翻一倍”的魔咒。身高增加意味着更复杂的动力学控制、更高的能耗管理要求,以及更苛刻的稳定性挑战。然而,这一桎梏正在被中国创新力量打破。171厘米的星动L7以65公斤的体重完成360°旋转跳的瞬间,不仅展示了惊人的运动控制能力,更标志着中国机器人产业已跨越技术临界点——从追赶者蜕变为领跑者。

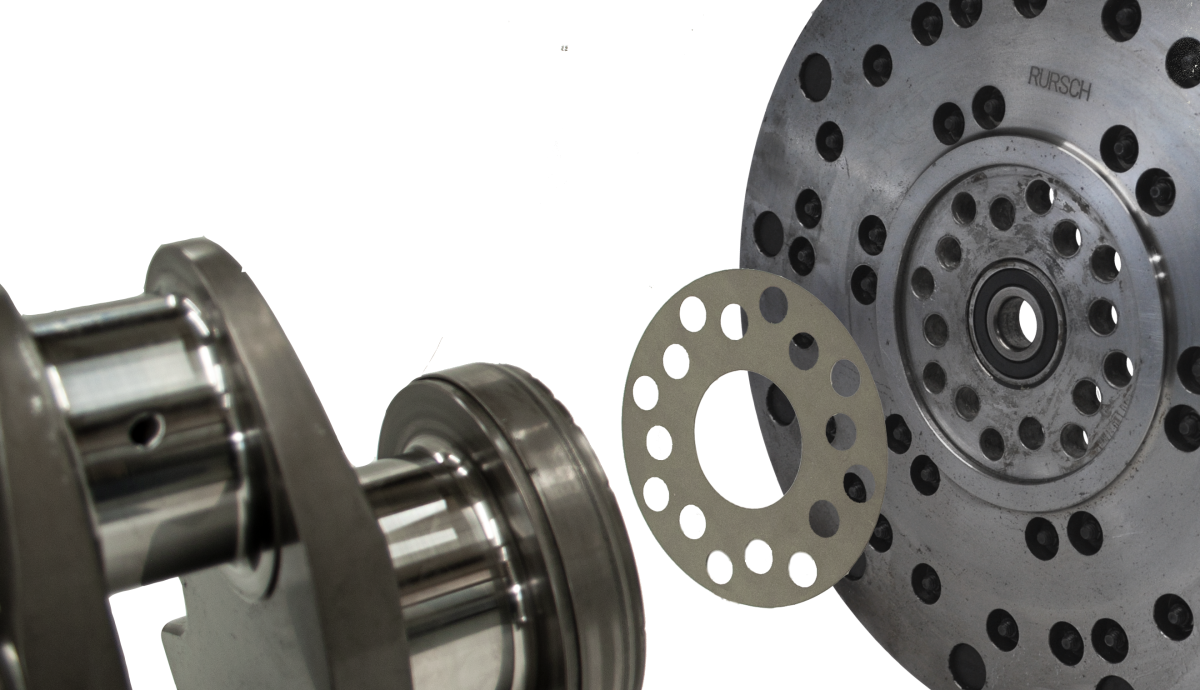

这一突破的背后,是算法、硬件与材料科学的协同进化。高精度伺服关节赋予机器人媲美人类的灵活度,实时环境感知系统让其动作如行云流水,而轻量化材料的应用则解决了“身高与稳定性”的矛盾。星动L7的跳跃并非简单的动作复刻,而是对重力、惯性、地面反作用力的精准计算与动态调整,其技术含金量不亚于一场微型航天发射。

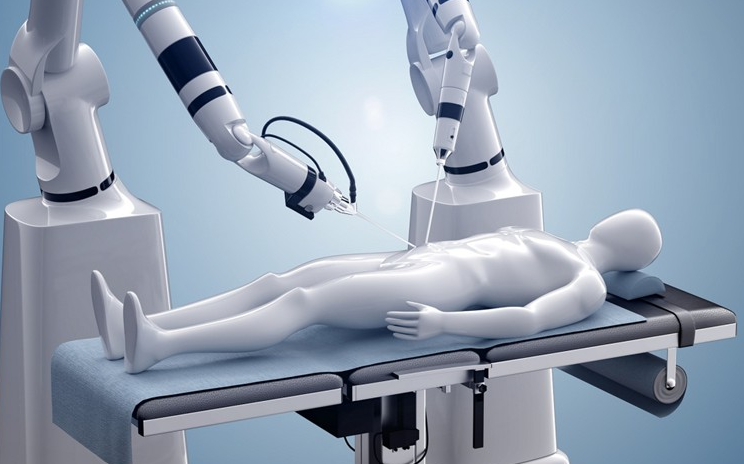

人形机器人的终极意义,在于成为人类生活的“通用助手”。工业场景中,它们可以替代人工完成高危、高重复性作业;家庭场景中,它们或将成为养老、育儿的补充力量;甚至在城市服务中,承担物流、巡检等职能。然而,实现这一愿景的关键,在于技术必须与商业化需求同频共振。

中国机器人产业的聪明之处,在于选择了“实用性”与“技术高度”并重的路径。星动L7的研发并非追求“炫技”,而是聚焦于动态平衡、负载适应等核心能力,这些正是未来落地仓储搬运、应急救援等场景的刚需。与此同时,成本控制的突破——例如通过一体化关节设计降低零部件依赖——为规模化量产铺平了道路。

科技史上的每一次颠覆,都始于技术临界点的突破,成于生态与场景的成熟。正如智能手机的普及不仅依赖触摸屏技术,更得益于移动互联网的爆发,人形机器人的“iPhone时刻”也将由“技术+场景+供应链”共同触发。

中国拥有全球最完整的制造业产业链和最大的应用市场,这为人形机器人提供了得天独厚的商业化土壤。当技术高山变为坦途,接下来的竞赛将围绕“谁能更快找到刚需场景”“谁能更高效实现成本优化”展开。星动L7的360°旋转跳,或许正是这场竞赛的起跑枪声——它证明了中国机器人产业不仅有能力攀登技术高峰,更有潜力定义下一个生产力时代的规则。

从精密算法到关节运动,从实验室数据到真实场景的尘埃,人形机器人正在完成“从科幻到工具”的蜕变。当中国的创新者以星动L7这样的产品打破桎梏时,他们书写的不仅是技术传奇,更是一个信号:通用机器人的商业化浪潮,已至眼前。

请先 登录后发表评论 ~