具身智能:重构人机交互范式的未来产业革命

当人形机器人Adam在2025中关村论坛年会上流畅演绎太极拳时,其髋部仿生关节的3个自由度设计让观众惊叹——这不仅是机械工程的突破,更是具身智能(Embodied AI)技术从实验室迈向产业化的里程碑。作为首次被写入《2025年政府工作报告》的未来产业,具身智能正以“物理载体+智能系统”的模式,推动人工智能从虚拟世界走向物理世界的深度交互,开启人机共生的新纪元。

一、技术突破:从感知到决策的闭环跃迁

具身智能的核心在于构建“感知-决策-执行”的闭环系统,其技术突破正沿着三条主线展开:

1. 多模态感知升级:3D视觉与触觉的融合成为关键。特斯拉Optimus通过双目视觉与IMU动态平衡系统,将复杂地形行走稳定性提升80%;电子皮肤技术使机器人能感知0.1牛级的接触力差异,为精细操作奠定基础。

2. 大模型驱动的认知进化:NVIDIA的“一脑多体”架构实现多任务推理能效比提升5倍,华为盘古大模型赋能工业机器人自主生成工艺参数,替代传统示教编程。轻量化模型(如非Transformer架构)的崛起,则让低算力场景下的实时决策成为可能。

3. 仿真训练与数据闭环:世界模型(如NVIDIA Cosmos)通过物理规律仿真生成数PB级训练数据,解决真实数据采集成本高、风险大的痛点。Sim2Real技术将仿真环境中的动作迁移至现实,使机器人学习效率提升40%以上。

二、应用场景:从工业到家庭的渐进式渗透

具身智能的落地遵循“结构化场景优先”原则,形成梯次发展格局:

- 工业领域率先破局:在汽车制造中,具身机器人通过视觉识别与柔性抓取,将装配效率提升35%;矿山场景中,AI视频分析系统实现设备远程控制,降低90%高危作业风险。

- 商用服务小规模试点:2025年预计千台级人形机器人进入商超、机场等场景,提供导览、搬运服务。如优必选机器人已在养老院实现物品递送、情感交互等功能。

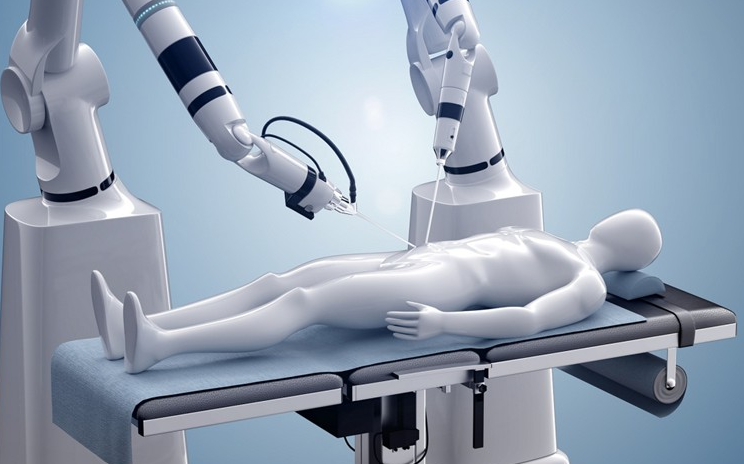

- 家庭与医疗蓄势待发:傅利叶智能手术机器人完成百万例操作,康复机器人年订单增长200%;家庭场景中,具备叠衣、清洁能力的机器人预计2030年市场规模达7万亿美元。

三、产业生态:政策、资本与技术的三角共振

中国具身智能产业在多重利好下加速发展:

- 政策顶层设计:国家将具身智能列为未来产业培育重点,深圳、北京等地出台专项计划,目标2027年形成千亿级产业集群。中关村设立百亿产业基金,支持技术攻关与国产替代。

- 资本热度迁移:2024年全球人形机器人融资超110亿元,投资焦点从本体制造转向上游零部件与算法模型。核心关节减速器国产化率从30%提至65%,成本下降60%。

- 跨界协同创新:科技巨头(华为、英伟达)提供算力底座,车企(特斯拉、比亚迪)探索工业应用,初创企业(宇树科技、达闼)聚焦细分场景,形成“硬件母平台+软件开源生态”的协同模式。

四、挑战与破局:跨越产业化的三重门

尽管前景广阔,具身智能仍需突破关键瓶颈:

1. 数据鸿沟:需数百PB级物理交互数据,但当前缺口超99%。光轮智能等企业通过合成数据技术,将采集成本降低70%。

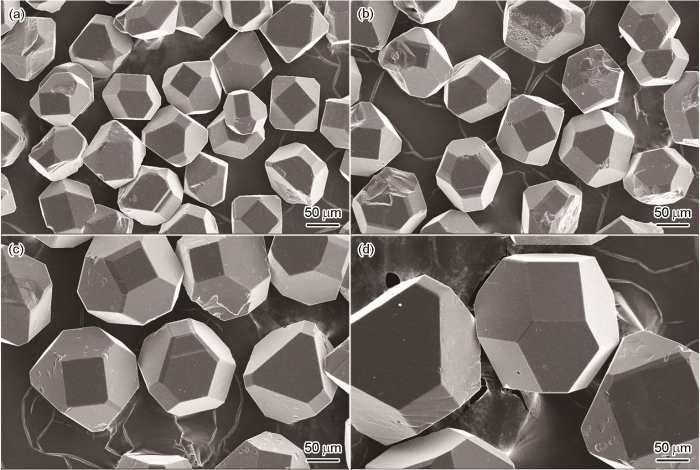

2. 硬件性能制约:仿生灵巧手依赖高精度传感器与执行器,国产关节力矩密度仅为国际顶尖水平的80%。产学研合作加速,如伽南科技自主研发的PSA执行器已实现动态运动稳定性突破。

3. 伦理与标准缺失:人机协作责任界定、隐私保护等法规滞后。全国首个具身智能标准体系发布,推动技术验证规范化。

五、未来图景:从工具到伙伴的范式重构

具身智能的终极目标并非替代人类,而是成为扩展人类能力的“增强外骨骼”。IDC预测,2030年全球市场规模将达2326亿元,中国占比超50%。随着5G、量子计算与AI的深度融合,远程操控、云端协同等新模式将涌现。当机器人能像人类一样使用传统工具(如榔头、机床),其价值将超越单一功能设备,成为真正的“数字生命体”。

这场革命正在重塑制造业、服务业甚至家庭生活的底层逻辑。正如清华大学孙富春教授所言:“具身智能不仅是技术的进化,更是人类认知边界的突破。”在政策、技术与市场的共振下,中国有望在这一赛道实现从追随到引领的历史性跨越。

请先 登录后发表评论 ~