2025中国汽车零部件行业年中观察

编前:2025年的进度条已加载过半。回望这180多个日夜,中国汽车零部件行业在极具市场挑战性的市场环境中展现出强大的韧性与活力。整车产销量增长的同时,市场竞争更加激烈,新旧动能转化加剧,在高质量发展的追求下,对企业转型升级发展提出了全方位的更高要求。而在新技术更新迭代及其应用推广初期,零部件企业的投入往往都要远高于回报,更要面临市场的不确定性。

然而,无论新挑战、新标准,还是新变化、新趋势,“新”的背后一定是挑战与机遇的交织,中国汽车产业的“巨轮”仍在破浪前行。年中,不仅是一个时间的刻度,更是一个思考与梳理的契机。值此承上启下之时,本专刊推出年中特别策划报道(详见22~23版),聚焦汽车产业链、供应链,深入剖析上半年来行业发展的关键变量与深层逻辑,记录值得一书的关键新闻事件与市场现象,希望借此为读者提供理解当下、把握未来的参考,共同迈向充满可能的下半场。

新挑战考验定力与韧性

2025年上半年,中国汽车零部件产业既受益于新能源智能汽车市场的持续增长,也面临着多重前所未有的新挑战。国际贸易环境的恶化、智能驾驶监管的收紧、软件故障风险的凸显以及安全内涵的跨界扩展,共同构成行业发展的复杂底色。这些新挑战不仅考验整个汽车产业链的应急处理问题能力,更倒逼行业从底层逻辑重构发展路径。

今年上半年,美国关税新政的“乱拳”成为扰动汽车零部件行业的特殊变量。虽然特朗普政府试图滥施关税将进一步加剧供应链的不确定性,但这难以撼动中国汽车零部件产业发展的基本面。面对冲击,企业积极应对,短期暂停相关订单并观望后续;长期则加强市场多元化,“走出去”开设海外工厂,采取交付前移等灵活贸易方式。行业秉持“集中精力办好自己的事”理念,依靠全产业链创新能力,稳步推进“出海”战略。

在国内汽车市场,智能驾驶领域的强监管成为了行业“新常态”,直接牵动相关企业的市场推广节奏。今年4月,一起与“智能驾驶”相关的道路交通事故受到社会的空前关注。工信部迅速召开智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会,强调车企要“明确系统功能边界和安全响应措施,不得进行夸大和虚假宣传”。随之而来的是行业集体“改口”——车企对于“智能驾驶”,几乎都更换了名称提法,降低了宣传频次。而这一变化的背后,是零部件企业的技术定义与合规适配难题。对于监管收紧,行业普遍认为是利好,加强监管能够避免企业“野蛮生长”,促使它们在凸显自身技术实力的同时规范发展,推动智能驾驶行业稳步向前。

智能化让汽车产品脱胎换骨的同时,不可避免地带来一系列新问题。今年上半年,汽车软件故障引发的召回事件时有发生,将零部件行业推向转型升级的“深水区”。特斯拉、小米、起亚等企业的召回案例显示,软件缺陷已渗透至汽车的多个重要功能。

随着“软件定义汽车”的推进,汽车软件数量、复杂度、耦合度激增,较传统燃油车时代提升百倍以上。汽车智能化加速迭代倒逼技术开发进度提速,整车电子电气架构向跨域融合、中央计算演进,零部件功能与控制器软件复杂度同步攀升,安全风险也随之加剧。对此,行业人士给出建议,应推动软硬分离、分层解耦,在功能实现条件下兼顾安全、稳定、可靠、敏捷、高效率的新开发模型。

无论智能辅助驾驶,还是软件复杂程度,汽车安全已从传统范畴拓展至更广泛领域,行业亟需系统性解决新问题。今年以来,多项涉及安全的标准陆续发布或实施,涵盖网络安全、运行安全等,规范智能网联汽车准入、召回及OTA管理,监管模式从经典的“准入-召回”两段式演进到“准入-沙盒-召回”3段式模式。而应对挑战需多方协同:企业需提升全生命周期安全管理能力,建立高层级安全部门,平衡创新与安全;检测机构要从“合规测试”转向“安全赋能”,运用AI技术提升风险识别能力。智能网联汽车安全是系统性工程,整车企业、供应商、经销商、用户,以及政府主管部门应协同构建整体防控体系,推动产业行稳致远。

新变化秀出多元变革姿态

2025年上半年,汽车零部件行业在政策引导、技术革新与市场嬗变的多重驱动下获得崭新面貌。这些新变化不仅重塑行业的生态格局,更为零部件企业带来了前所未有的机遇与动能。从车网互动的规模化落地到中国汽车智能化供应商的“反向输出”,从自动驾驶技术的“出海”突破到供应商支付条件的优化,行业正以多元变革姿态迈向高质量发展新阶段。

行业最为可喜的变化之一,便是汽车供应链账期“顽疾”迎来破解。今年3月,国务院公布了即将施行的《保障中小企业款项支付条例》(以下简称《条例》),从明确工作职责、强化款项支付责任、完善监督管理和投诉处理措施、加大违法处罚力度几个层面做了重点修订,加强保障中小企业款项支付。4月,国务院减轻企业负担部际联席会议2025年工作会议召开。会议在部署2025年重点任务时提出,今年将聚焦拖欠企业账款问题,开展加快加力清理拖欠企业账款行动,严格源头管理,加大对新增拖欠的惩戒力度,建设国家统一的拖欠中小企业款项投诉平台,健全解决拖欠企业账款长效机制。在6月1日《条例》实施后不久,几乎所有主流车企都争相表态,要将供应商支付账期统一至60天内。

零部件企业对此反应积极。对汽车行业而言,供应商账期缩短将直接提升供应链韧性,推动整零协同从“压价博弈”转向“价值共赢”。此外,杜绝长账期和拖欠货款,本质上还要抑制汽车行业“内卷”式竞争,只有让产品向上,产业链上下游都有更多利润空间,才能保证行业的健康可持续发展。

今年上半年,车网互动(V2G)也是新能源汽车行业的一个亮点。国家发展改革委等4部门联合公布首批39个车网互动规模化应用试点,覆盖上海、广州、深圳等9座城市及多个重点项目,标志着这一技术从局部示范进入规模化实践阶段。车网互动自带的智能有序充电功能,可通过对充电时间、功率等参数进行智能调控,引导新能源汽车错峰充电,有效缓解电网瞬时压力,大幅减少对电网扩容改造的迫切需求,降低充电设施建设的综合成本。不过,车网互动的商业模式尚不够清晰,需合理规划电网企业、车企、用户等各利益相关方的利益分配,形成共赢、可持续的商业模式。

外资车企与中国智能化供应商的合作在上半年密集落地,呈现“反向输出”新趋势。宝马与阿里斑马智行联合开发定制AI引擎,2026年将应用于新世代车型;亿咖通为大众全球车型提供智能座舱方案,首推巴西、印度市场;丰田、东风日产等车企也纷纷与Momenta等本土企业合作,涉及智驾、智舱等核心领域。梳理众多汽车智能化产业链的中外合作项目不难发现,中国供应商不仅仅是提供技术或解决方案,更是在合作中发挥关键作用,引领技术创新和产品研发的方向。这种“反向输出”的趋势,体现了中国汽车智能化供应商在技术、产品、市场、服务等方面的实力和优势。

同时,中国自动驾驶企业加速“出海”,形成L2辅助驾驶与L4 Robotaxi并行的格局。例如,文远知行与优步共同宣布扩大战略合作,计划未来5年新增15座国际城市,部署自动驾驶Robotaxi服务,涉及欧洲、中东等区域。可以看到,中国自动驾驶企业“出海”的目的地选择,呈现出明显的区域差异化策略,开放度高、场景明确的东南亚、中东成为首选。从Robotaxi到智能辅助驾驶,中国自动驾驶企业正以技术韧性、生态协同与本地化智慧,在全球市场书写“墙内开花香墙外”的新叙事。

新标准以规范化为行业筑基

今年上半年,汽车零部件行业也在经历一场由标准迭代引发的深刻变革。从排放控制到电池安全,从车身部件到智能驾驶,一系列强制性国家标准的加速推进与落地,不仅加固了行业技术“门槛”,更成为推动产业向安全、绿色、智能方向转型的核心引擎。

今年以来,工信部连续发布多项重要汽车技术标准征求意见稿及修订文件,涉及自动紧急制动、车门把手安全、动力电池防护等核心安全领域,多项现行推荐性标准将转为强制性要求。例如,工信部公开征集对《汽车车门把手安全技术要求》强制性国家标准制修订计划项目的意见,拟对电动式、隐藏式车门把手的布置、标志、安全功能、结构强度等做出规定,有望全面提升隐藏式车门把手的安全性能。《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法(征求意见稿)》有望替代现行推荐性国标《乘用车自动紧急制动系统(AEBS)性能要求及试验方法》(GB/T 39901-2021),强化对弱势交通参与者的保护,新增行人、自行车、踏板式摩托车等目标识别要求。《汽车侧面碰撞的乘员保护》(GB 20071-2025),通过优化碰撞试验条件与评价体系提升侧面碰撞防护能力。

在行业人士看来,密集出台的多项新标准,既回应了市场发展中的现实痛点,也为零部件企业指明了技术攻坚方向。例如,《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB 17691-2018)修改单(征求意见稿)在重点识别现行标准实施5年来的技术瓶颈与监管漏洞基础上,对相关内容进行全面优化,并新增涉及氢燃料发动机的条款。此次修订将为氢燃料发动机量产扫清标准障碍,从而推动氢内燃机商用车快速落地应用。

《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB 38031-2025)的发布,标志着动力电池安全标准进入“史上最严”阶段。与2020版标准相比,新标准将热扩散测试要求从“起火前5分钟报警”升级为“不起火、不爆炸”,并新增底部撞击、快充循环后安全测试,彻底重构了电池零部件的技术要求。针对新能源汽车实际使用中出现的各类安全风险提升安全性能要求,是新标准的重要内容,包括底部撞击测试、快充等方面的新增测试项目,可以帮助动力电池大幅提升安全性能,降低安全风险。

今年下半年,随着多项技术标准的发布或实施,汽车零部件企业将面临更严峻的合规考验。但长远来看,标准的升级正是行业高质量发展的“催化剂”,有利于企业进一步明确研发方向,开拓更大市场,提升用户体验,同时保护普通消费者的权益,助力新能源智能网联汽车产业提升整体竞争力。在这场由标准驱动的变革中,能够快速实现技术迭代、兼顾安全与成本的企业,将在新一轮竞争中占据先机。

新趋势体现跨界融合“化学反应”

2025年上半年,电动化、智能化的“一浪高过一浪”,催生汽车零部件行业呈现更多新趋势。这些趋势不仅改变着行业发展格局,更在重塑产业链生态。

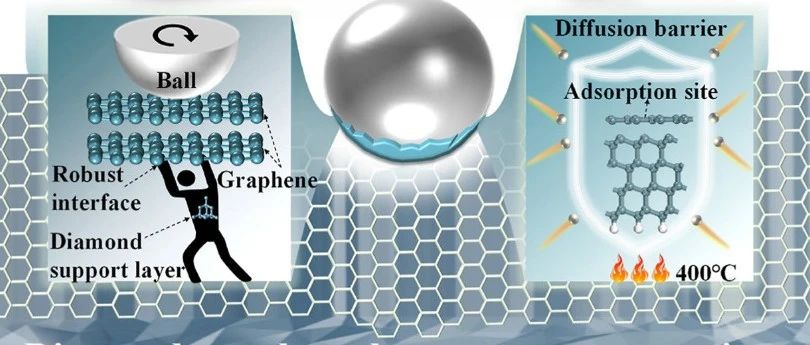

今年开年,DeepSeek造成的轰动,让AI再度炙手可热。被AI技术在汽车零部件行业的渗透愈发深入,从局部应用迈向全域拓展,成为行业发展新的驱动力。AI大模型的应用还引发行业竞争焦点的重构。不同于一开始只局限于智能座舱或智能驾驶的局部AI,不少车企都开始打造AI基座,以底部支撑上层建筑,AI操作系统的可靠性同样影响着全域AI的可控性。AI驱动的研发也正在成为锂电池技术创新的突破口之一。AI正在改变材料的研发范式,将大幅加速全固态电池的研发速度。

目前,DeepSeek主要被应用于智能驾驶和智能座舱两大汽车业务板块,通过其开源、低成本和高效的模型优化技术,正在对汽车芯片、激光雷达、操作系统等核心领域产生深远影响,并推动智能驾驶、人机交互等细分场景加速进化,帮助企业降低研发成本并提升产品性能。

与此同时,汽车零部件企业跨界布局eVTOL和人形机器人领域的案例屡见不鲜,他们正与第二增长曲线不期而遇。在eVTOL领域,因为高比能固态电池软包锂电池的小批量生产更贴合eVTOL需求,新的布局和市场开拓有望加速固态电池的量产应用,为动力电池厂商打开一扇新的市场“出口”。据悉,孚能科技eVTOL半固态电池已进入产业化阶段,完成设计验证与PV产品验证测试,已向低空经济领域头部客户送样;力神电池2024年交付1万支能量密度达325Wh/kg的软包聚合物eVTOL电芯,能够满足高安全性、1000次以上循环寿命、2吨级大吨位飞行器起降的需求。此外,宁德时代、中创新航、国轩高科、欣旺达、比克电池等传统锂电池厂商,以及上海洗霸、欣界能源、金羽新能等固态电池新入局者,纷纷针对eVTOL或低空飞行场景开发更高性能的电池产品。

相比新能源汽车,eVTOL对电池的能量密度、功率等要求更高,这促使企业加大对固态电池的研发投入。固态电池在eVTOL领域的应用,不仅加速了自身的量产进程,还有望反哺新能源汽车领域,提升整体电池技术水平。

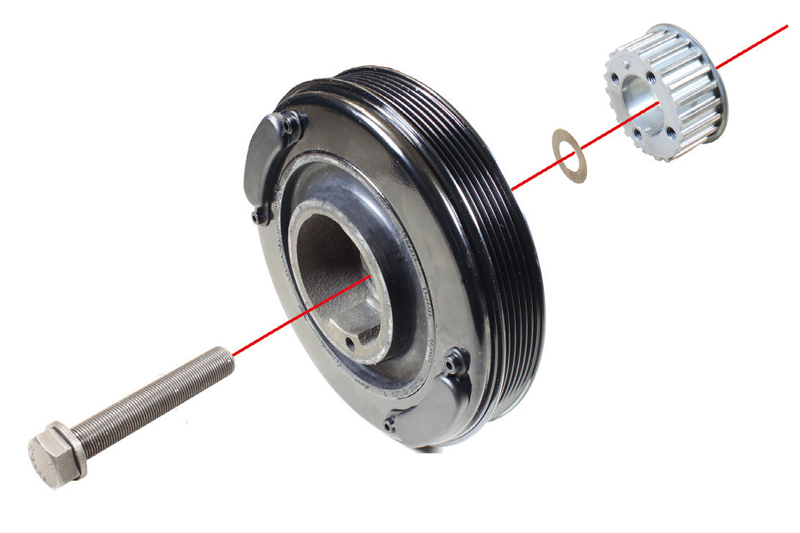

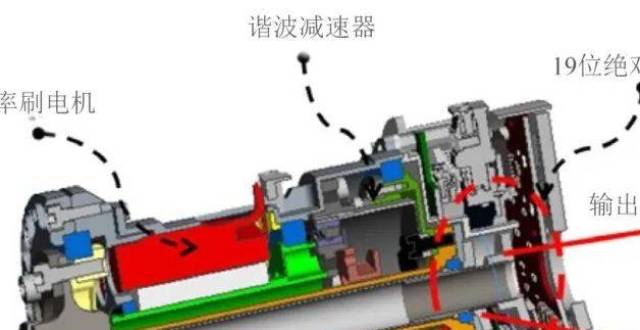

人形机器人领域也吸引了众多汽车零部件企业涉足。从仿生关节到精密减速器,从专用轴承到执行器等核心部件,企业们纷纷发挥自身优势布局核心部件。这一战略转型,既源于人形机器人广阔的市场前景,也得益于汽车零部件企业在精密制造、机电一体化等领域深厚的产业根基。汽车零部件企业进军人形机器人领域,拥有诸多独特优势。首先,人形机器人与汽车零部件同属高端精密制造范畴,在材料、工艺、传动系统、精密加工等核心技术方面高度相似。汽车零部件制造过程中积累的精密加工、自动化控制等技术,能够顺利迁移至人形机器人制造领域。汽车零部件企业在机械设计、传感器应用及控制算法等方面也有较多积累,相关经验可应用于人形机器人的研发与生产。此外,零部件企业长期深耕汽车产业链,在高精度制造、规模化生产、成本控制等方面经验丰富,具备成熟的供应链体系。同时,智能驾驶等新技术的发展,让汽车成为“具身智能终端”,零部件企业通过软硬件结合将具身智能技术融入汽车行业,形成产业协同效应。

但人形机器人领域也存在“虚火”现象。部分企业参与其中只是为了追逐热点,产品距离商业化落地还有较远距离。

文:赵玲玲 编辑:庞国霞 版式:李沛洋

请先 登录后发表评论 ~