人形机器人:技术创新、应用领域与未来发展挑战

一、发展现状:从实验室走向产业化

人形机器人作为人工智能、机械工程和材料科学的融合产物,正从科幻概念加速迈向现实。自20世纪60年代本田推出首款行走机器人P2以来,全球人形机器人发展经历了三个阶段:早期探索(1970s-2000年)、智能化起步(2001-2015年)和AI驱动的进阶阶段(2016年至今)。2023年,中国工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》,提出到2025年实现关键技术突破与批量生产,2027年形成国际竞争力产业生态,标志着行业进入政策驱动的新阶段。

目前,全球头部企业如特斯拉(Optimus)、优必选(Walker系列)、傅利叶智能(GR-1)等已推出具备复杂运动控制、环境感知能力的商用产品。中国企业在伺服电机、传感器等核心部件国产化方面进展显著,但高端减速器、芯片仍依赖进口。据预测,2035年全球市场规模或达1540亿美元,中国占比将超30%,成为最大单一市场。

二、技术突破与核心能力

1. 硬件创新

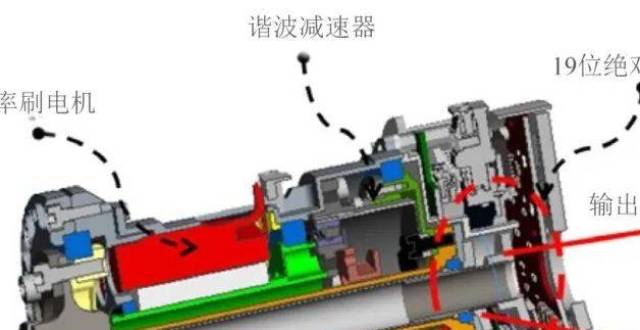

- 运动控制:通过无框力矩电机、谐波减速器等部件实现高精度动作。例如,优必选Walker S的36自由度设计,可在汽车工厂完成车门锁质检等任务。

- 感知系统:结合视觉、力控和雷达技术,特斯拉Optimus已能在工厂环境中自主导航并完成电池分装任务。

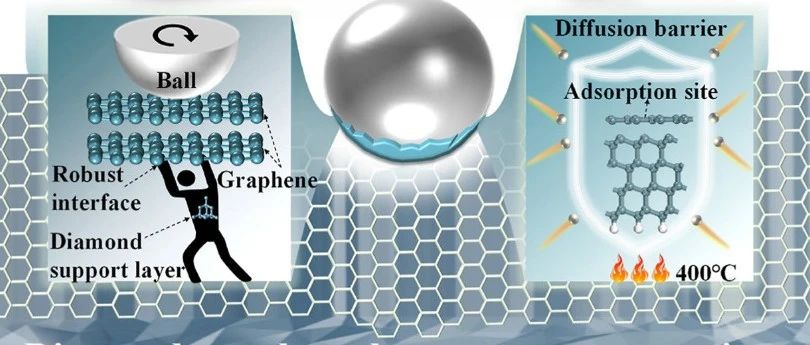

- 材料升级:轻质高强度材料(如PEEK)提升能效,傅利叶GR-1负重可达50公斤,步行速度5公里/小时。

2. AI赋能

- 多模态交互:基于大模型(如英伟达GR00T),人形机器人可理解自然语言并适应非结构化环境。小鹏Iron机器人通过端到端强化学习算法实现类人行走与避障。

- 云端智能:达闼科技提出的“云脑+机器人”架构,通过数字孪生技术实现实时学习与任务优化。

三、应用场景:从工业到家庭的全面渗透

1. 工业制造

人形机器人正在汽车、3C电子领域替代重复性劳动。优必选Walker S在比亚迪工厂实训后,分拣效率提升一倍;特斯拉计划2025年量产Optimus用于生产线,目标单价降至2万美元以下。

2. 家庭与商业服务

- 家政与陪护:达闼科技目标推出30万元级家庭保姆机器人,提供看护、家务服务;傅利叶GR-1已小批量生产,计划拓展至居家场景。

- 商业导览:优必选Walker X在沙特NEOM城担任智能接待员,展示迎宾、导览功能。

3. 医疗与特种作业

- 康复护理:傅利叶智能的康复机器人已服务全球2000多家机构,协助术后运动功能重建。

- 危险环境作业:人形机器人可进入核电站、火灾现场执行巡检与救援任务,减少人员风险。

四、挑战与瓶颈

1. 技术成熟度不足

复杂环境下的感知决策能力仍存短板,AI模型“幻觉”可能导致误判。例如,低延迟控制与增量学习能力尚未完全解决。

2. 成本与供应链压力

单台成本高达5万美元(如Optimus),核心部件国产化率不足70%,高端减速器依赖日本哈默纳科等企业。

3. 伦理与法规缺失

数据隐私、人机安全交互标准尚未统一,伦理争议如失业风险(预估全球4亿岗位被替代)亟待政策响应。

五、未来趋势:迈向万亿级蓝海

1. 技术融合加速:量子计算与神经形态芯片可能突破实时控制瓶颈,AI大模型将进一步提升自主决策能力。

2. 成本下降与量产:华创证券预测2030年人形机器人均价从45.9万降至16.2万,销量突破216万台,市场规模达3506亿元。

3. 生态协同:硬件(如拓邦股份的空心杯电机)与软件(如百度文心大模型)厂商将深度合作,推动产业标准化。

4. 政策驱动:中国“具身智能”写入政府工作报告,千亿级产业基金支持京津冀、长三角产业集群建设。

人形机器人正站在技术革命与产业变革的交汇点。尽管面临成本、技术和伦理挑战,但其在提升生产效率、应对老龄化、拓展人类活动边界(如太空探索)等方面的潜力不可估量。未来十年,随着AI与硬件的协同突破,人形机器人或将成为继智能手机后的下一代通用智能终端,重塑全球经济与社会结构。正如达闼科技创始人黄晓庆所言:“当家庭机器人价格与高端新能源汽车相当时,人类生活将迎来根本性变革。”

请先 登录后发表评论 ~